农脉永续:福建农林大学研究生实践团以实践续绘乡村振兴新篇

7月22日,福建农林大学植物保护学院“薪火传耕”研究生乡村振兴服务实践团,在莆田市涵江区开启了“三下乡”社会实践活动的第五日行程。实践团通过探访“漏头经验”的见证者、举办科普教育活动、展示实践成果等一系列行动,用青年智慧架起农科传承与创新发展的桥梁,为乡村振兴增添新动力。

趣味科普路:播撒农科知识种子

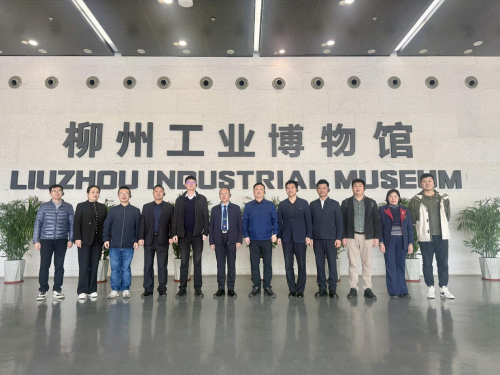

上午,实践团在卓悦校外托管服务部,策划了一场以“奇妙的昆虫世界”为主题的科普活动,巧妙融合农业科学知识与传统文化传承。实践队队长、博士生刘志祥借助精心制作的互动式PPT,以生动有趣的方式给孩子们讲解昆虫分类、生活习性等基础知识。讲解中还设置了“昆虫知识”趣味问答环节,对回答正确的同学奖励科普读物,充分调动了孩子们的学习积极性。

随后的昆虫3D拼图竞赛让活动氛围更为热烈,孩子们在实践队员的指导下,成功拼接出蝴蝶、甲虫、蜻蜓等精致模型,在动手操作中加深了对昆虫形态特征的认识。活动中最受孩子们欢迎的是非遗糖画制作环节,这一环节让孩子们在甜蜜体验中感受传统文化的独特魅力,同时通过“糖画+科普”的创新形式,达成了科学普及与文化传承的双重目的。实践团创新融合现代农业科技与传统非遗技艺,不仅培养了青少年对自然科学的兴趣,还增强了他们的文化自信,展现了新时代农科学子在文化传承与创新中的责任与担当。

图为刘志祥博士为同学们进行昆虫科普课堂的讲授。薛煜凡供图

图为同学们进行昆虫3D模型的的拼接

图为同学们进行非遗糖画制作环节

助力乡村振兴:展示实践创新成果

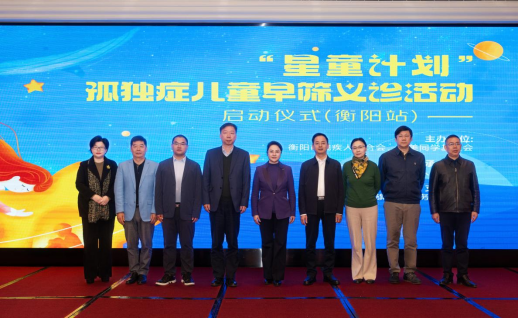

下午,实践团向漏头村“两委”专题汇报了近日的调研成果,介绍了当地荔枝、龙眼等特色果树病虫害的调研结果及防治措施,并重点推介了为当地设计的文旅IP形象“荔龙宝”。该形象融合了荔枝、龙眼、漏头村特色南洋建筑红砖古厝风格等元素,既彰显地域特色,又富有现代设计感。村支书许建隆对团队提出的农产品包装升级、研学路线开发等建议给予了高度评价,称“荔龙宝系列文创将成为我们乡村振兴的新名片”。

图为实践队队员向梧塘镇领导介绍“荔龙宝”IP形象。游桂婷供图

农科薪火承:聆听“漏头经验”往事

实践团专程前往梧塘镇漏头村,拜访了曾与中国科学院院士谢联辉共同生活工作的许老先生。已过八旬的许老先生谈及往昔,依旧精神矍铄。他小心翼翼地取出珍藏多年的笔记本,还有当年为谢院士精心雕刻的姓名章,向队员们娓娓道来60年前“半农半读”的科研岁月。

“那时候条件艰苦,谢院士却从不懈怠,白天顶着日头在田里观察作物病害,记录每一点细微变化,晚上就在煤油灯下整理数据到深夜,常常忘了时间。”许老先生回忆着当年的种种往事,这些让实践团成员真切感受到老一辈科研工作者扎根田野、严谨治学的精神,也让“漏头经验”中蕴含的实干与坚守,在青年心中留下深刻印记。

图为实践队许老先生向队员展示谢联辉院士的姓名章。薛煜凡供图

薪火永流传:书写农科新故事

从许老讲述的科研往事,到当下鲜活的科普实践,一代代农科人用行动诠释着农科精神的代际传承。60年前,谢联辉院士带领农科学子扎根漏头,在田间地头孕育出珍贵的“漏头经验”;如今,新时代农科学子追随前辈的脚步重返漏头,不仅让“漏头经验”在乡村振兴实践中焕发新活力,更为当地发展注入强大动力。这份跨越60年的传承,正是农业文明生生不息的鲜活体现。团队后续将持之以恒,让科技兴农的火种在这片土地上持续燃烧,让农科精神的薪火代代相传。

文:商洛华